应对气候变化:荃银高科与中国气象局共同发表育种研究论文

2022年4月15日,《中国农学通报》在线发表了《中国气候变化对农作物育种策略影响探究》研究论文,该论文由安徽荃银高科种业股份有限公司和上海中科荃银分子育种技术有限公司,与中国气象局上海物资管理处共同研究完成。该文章利用1979—2014 年中国粮食主产区和西北地区气象站点数据及粮食产量数据,通过进一步的统计分析,制作了25个图表,明确粮食产量与气候变化特征,并提出了气候变化对农作物育种策略的影响及建议。该论文的收稿时间为2021年4月27日,修回日期为2021年6月18日。

图1 论文网络发表截图

新中国成立以来,中国粮食生产取得巨大成就,粮食总产量从1949年的11318.4万吨增长到2020年的66949.2万吨,增幅达到491.5%,为保障中国经济高速发展和稳定安全发挥着重要作用。但在全球变暖的趋势下,台风、干旱和洪涝等自然灾害频发,威胁着我国粮食安全。目前,通常采取种植制度优化、栽培技术升级和品种综合抗性提升等方式来应对气候灾害,其中提高农作物品种综合抗性是关键。黄淮海地区、东北地区和长江中下游地区作为我国粮食主产区,对保障国家粮食安全中起到十分重要的作用,但我国幅员辽阔,粮食主产区和西北地区地貌、气候差异较大,因地制宜制定育种策略,针对性提高区域粮食品种综合抗性,是应对全球气候变暖带来的受灾减产问题的途径之一。

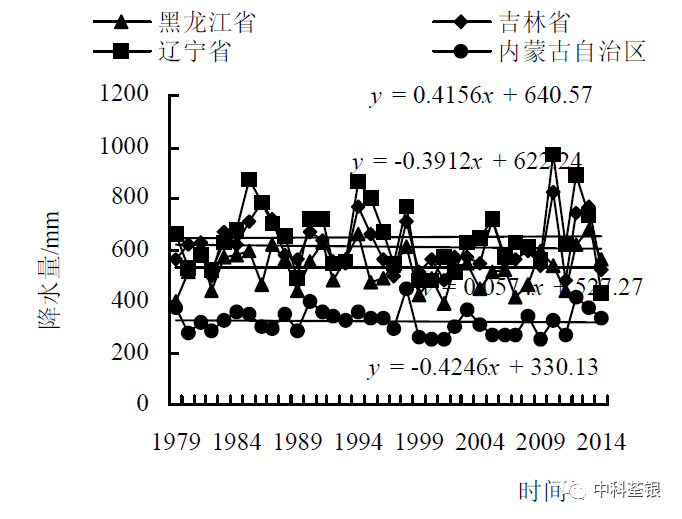

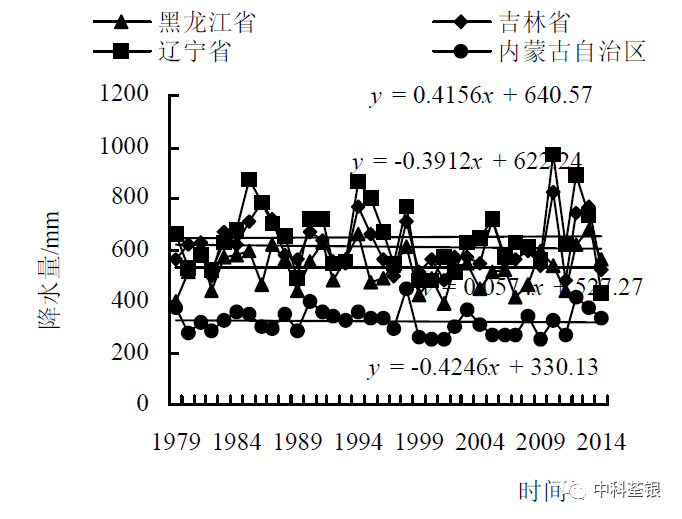

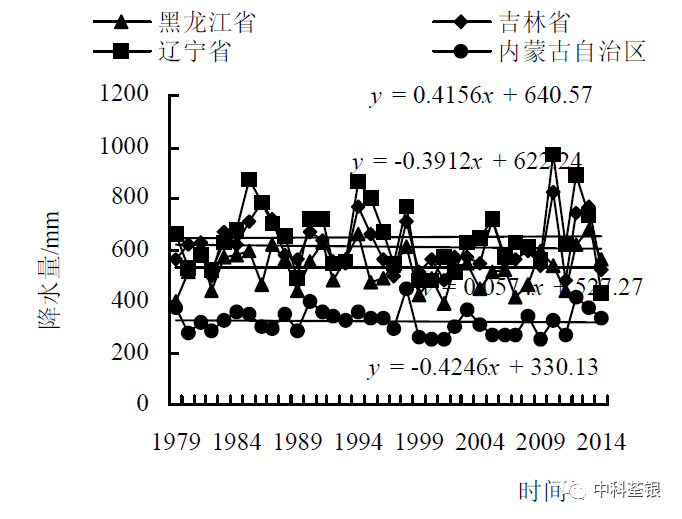

本文通过对1979—2014年中国粮食主产区及西北地区粮食产量数据和气象数据进行分析,得出中国粮食主产区和西北地区气候变化特征和粮食产量变化特征。结果表明:中国粮食主产区和西北地区年平均气温均呈现上升趋势,但上升速率存在差异。从空间上看,从南到北、从东到西年平均气温增幅呈减小趋势。

图4 大家十分关注的东北和西北地区降水特征图

表1 年平均温度、年降水量与粮食产量相关性

中国粮食作物育种应以优质、高产、多抗以及适宜于机械化生产为基本原则,以种质资源收集和利用、传统育种和现代分子生物学技术相结合的育种策略,重点提高东北地区水稻品种的耐涝性和抗倒性,黄淮海和长江流域地区水稻品种的耐高温性,西北地区晚稻品种的耐低温性,以及各地区小麦和玉米品种的耐旱性。

本文第一作者为汪和廷农艺师(图5左一),通讯作者为张从合研究员(图5左二),相关研究得到了安徽省科技重大专项和上海市科技兴农项目的支持。

图5 本文主要作者团队与荃银高科总经理张琴女士(左三)合影

www.zkwbreeding.com